2. Los Olímpicos III/VII

"Cinco etapas de la religión griega" (1955), por Gilbert Murray

Esta publicación es parte de una serie, ¿ya leyó la parte anterior?

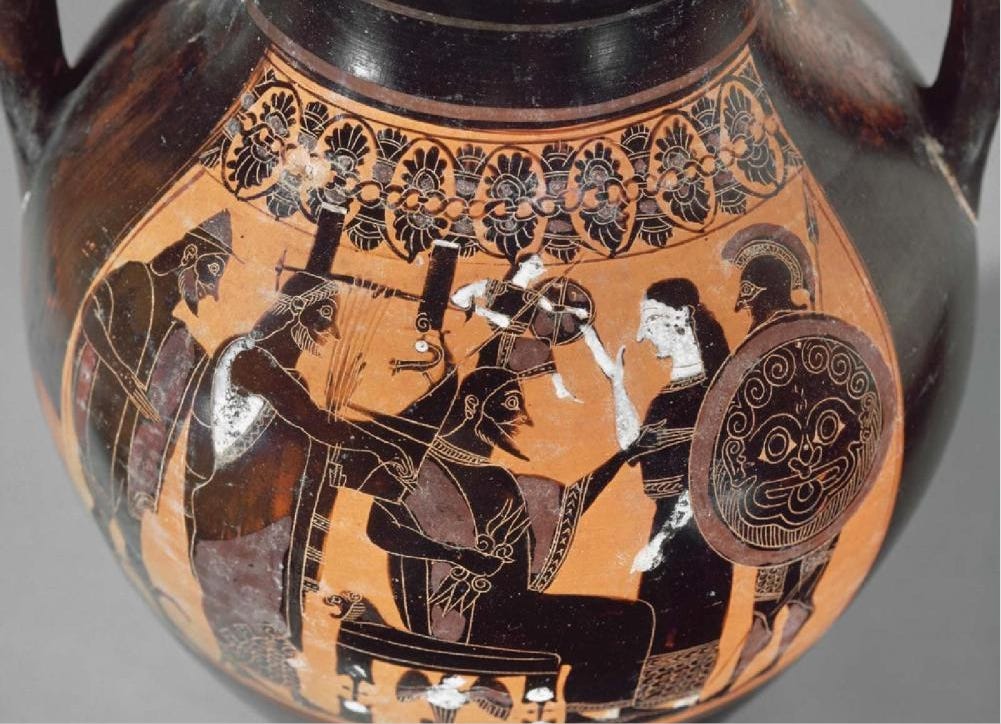

En este artículo les presentamos la tercera parte de siete concernientes a la segunda etapa de la religión griega, los Olímpicos, según “Cinco etapas de la religión griega”, en su tercera edición (1955), por Gilbert Murray (1866-1957). Después de las dos publicaciones anteriores, que lidiaron con asuntos introductorios, en esta tercera parte se abordarán ciertos aspectos de algunos de los dioses olímpicos de manera más específica, en particular, Zeus, Apolo y Atenea.

El autor desea hacernos saber, desde el inicio, que no pretende de manera alguna realizar una descripción detallada y profunda de los cultos y el carácter de los diversos Olímpicos; para ello nos redirige al trabajo exhaustivo del Dr. Farnell, en cinco volúmenes, titulado “Los cultos de los Estados griegos”, publicado entre 1896 y 1909. En su lugar, Murray simplemente quiere afrontar algunas dificultades y problemas con respecto al significado, origen e historia de los Olímpicos como conjunto de dioses.

De Zeus Murray nos dice poco: es uno de los pocos dioses griegos con nombre definitivamente indoeuropeo, siguiendo claramente el molde del dios uránico, de la lluvia y la tormenta, de este antiguo pueblo; es un dios aqueo, es ἑλλάνιος, el dios venerado por todos los helenos. A pesar de su cabello negro, un elemento pelasgo en lugar de indoeuropeo, Zeus es indudablemente el dios patriarcal de los norteños invasores, quienes dejaron a su paso los tres grandes santuarios de dicho dios, conforme descendían sobre la futura Grecia: Dodona, Olimpo y Olimpia. Una deidad religiosamente imperante, Zeus se impuso o expulsó prácticamente cualquier otra deidad principal pelasga en las regiones donde llegaron sus veneradores; el ejemplo que dimos anteriormente de Meiliquios ilustra esta dinámica. A pesar de esto, y aquí Murray cita a A. B. Cook, en su serie de libros “Zeus: un estudio de religión antigua” (1914-1925), Zeus como dios cambió a lo largo del tiempo y a través de regiones, pasando del hechicero e invocador de la lluvia de tiempos antiguos, al consejero y congregador de nubes de la Atenas clásica, al niño o joven en las danzas rituales de Thera y Creta, al Zeus de Esquilo, una figura tan sublime como el Jehová de Job.

Uno de los hijos de Zeus, Febo Apolo, resulta una figura más compleja que su padre. Por una parte, es claramente un dios norteño: tiene conexiones con los hiperbóreos (los que están más allá del viento del Norte), tiene un camino sagrado que se pierde en extremos septentrionales, minado de santuarios, por donde el dios mismo ha viajado, y es característicamente rubio. Por otra parte, sus raíces maternas son pelasgas, su hogar está en Delos (no el lejano Norte), donde tiene a su madre Leto, sin un padre visible; guía y protege los barcos de los isleños, a veces en forma de delfín, algo también ajeno a cualquier dios indoeuropeo; en la batalla de Troya se encuentra del lado troyano, contra los aqueos, destruyendo a los griegos, protegiendo a Héctor, y eventualmente matando a Aquiles mismo; en el himno homérico a Apolo, se nos dice que cuando este gran arquero se acerca al Olimpo, todos los dioses, excepto Leto y Zeus, comienzan a temblar y se levantan de sus asientos. Claramente, aquí también un dios norteño se impuso, pero esta vez absorbiendo muchas más atribuciones pelasgas, sobre un substrato local, entremezclándose también el dios délico con el délfico, subsumiéndose bajo Ἀπέλλων, el nombre dórico y délfico del dios, y eventualmente absorbiendo también a Febo y portando el nombre como un epíteto, ganando así sus atribuciones solares. Mientras Zeus es el dios de todos los helenos, Apolo es característicamente el de los jonios, quienes incidentalmente reconocen Delos como su lugar sagrado por excelencia, venerando a Apolo Πατρώϊος, Apolo Patrio, como antepasado común. A pesar de la tradición literaria, que lo presenta como figura hostil a los griegos, no hay tendencia alguna a empequeñecerlo o desestimarlo; más bien es el Olímpico más espléndido y terrible en Homero.

Lo que Apolo es para la amplia tribu jonia, Atenea lo es para Atenas, la más antigua ciudad jónica en época histórica. Aunque en esta diosa podemos discernir elementos cretenses, jónicos y norteños, la imagen es muy curiosa: toda su presencia en la historia y la literatura nos retrae al significado englobado por su nombre mismo. Atenas es su ciudad y ella es la diosa de Atenas, la divina joven ateniense, la ἀθηναῖα κόρη. En Atenas es simplemente “la Virgen”, “Παρθένος”, y en otras partes la virgen ática o ateniense. A través de sus epítetos vemos también la absorción de otros elementos: como Glaucopis se identifica o asocia con el búho, animal sagrado de Atenas; como Palas se vuelve una virgen del trueno, Κεραύνια, faceta que la relaciona directamente con Zeus; e inclusive este recurrente epíteto de “hija de Zeus” la vincula, a través del sánscrito, con la diosa del amanecer, Ἠώς; vemos, en efecto, que Helios detiene su carruaje para contemplar el nacimiento de Atenea, quien nace entre una lluvia de oro, fenómenos reminiscentes al amanecer mismo.

Tenemos así a los tres principales Olímpicos. Un corpus de poesía y tradición, remontándose a las migraciones de los aqueos mismos, crece durante siglos en las manos de los rapsodas jonios, llegando a su forma culminante en Atenas, donde Zeus Aqueo, Apolo Jonio y la Joven Ateniense tienen el lugar prominente. En el próximo artículo se abordarán las deidades Hefesto, Poseidón, Hermes y Hera, antes de proceder a una evaluación de la tradición poética y otros fenómenos religiosos relacionadas con los Olímpicos.